写仏

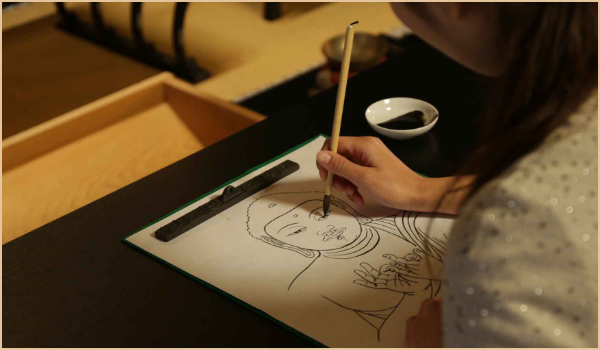

「写仏(しゃぶつ)」とは、仏さまのお姿を描き写す“行”です。

「写仏(しゃぶつ)」とは、仏さまのお姿を描き写す“行”です。心静かに筆をはこび、ほとけさまと向かい合うことで、自分自身と向き合い、心の洗濯をしましょう。

當麻寺 中之坊では壮麗な絵天井の下で写仏を行うことができます。 なぞるだけですので簡単に絵を描く楽しさ、ほとけさまが浮かび上がる喜びも感じていただけることと思います。

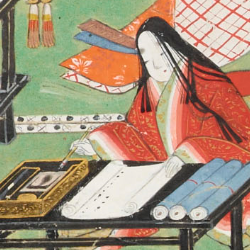

中将姫さまに倣って

奈良時代、中将姫さまは千巻のお写経をされることによって、ほとけさまと心を通わせ、夕陽の沈む夕景の中にみほとけの姿をご覧になり、安らぎの境地を体感されました。その境地をあらわしたのが「當麻曼荼羅」で、當麻寺のご本尊として大切にされています。

奈良時代、中将姫さまは千巻のお写経をされることによって、ほとけさまと心を通わせ、夕陽の沈む夕景の中にみほとけの姿をご覧になり、安らぎの境地を体感されました。その境地をあらわしたのが「當麻曼荼羅」で、當麻寺のご本尊として大切にされています。當麻寺 中之坊ではこの中将姫さまの故事に倣い、「當麻曼荼羅」の平成写本をお祀りし、その曼荼羅の前で写仏をしていただけるようになっています。

皆さまもどうぞお気軽に写仏にご参加いただき、中将姫さまの境地を体感してみてください。

> 當麻曼荼羅と中将姫さま

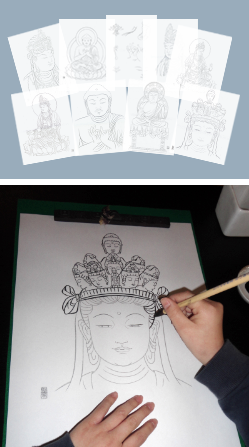

格調高い下絵

當麻寺中之坊の写仏用紙は、院主の監修のもとに、仏画家の先生方が制作されたオリジナルの格調高い写仏用紙です。

當麻寺中之坊の写仏用紙は、院主の監修のもとに、仏画家の先生方が制作されたオリジナルの格調高い写仏用紙です。「阿弥陀如来」「観音菩薩」「勢至菩薩」「弥勒如来」「導き観音」「中将姫」「弘法大師」「不動明王」の8種ございます。

◎「阿弥陀如来」「観音菩薩」「勢至菩薩」の写仏原画は中将姫さまの「當麻曼荼羅」から制作されています。

◎「弥勒如来」の写仏手本は、我が国仏画界の最高峰である中村幸真・種智院大学教授に、金堂の国宝・弥勒仏坐像をもとに制作していただいております。

◎「導き観音」の写仏原画は、導き観音さま(平安時代・重要美術品)をもとに、「中将姫」の写仏手本は、『中将姫廿九才像』(鎌倉時代・奈良県有形文化財)をもとに、仏画家・久保田聖美先生に制作していただいております。

◎「弘法大師」の写仏は、當麻寺に参籠された空海さま壮年期のイメージで、「不動明王」さまは、元金堂の前立の不動明王像(藤原時代・現在は講堂所在)をもとに、仏画家・久保田聖美先生に制作していただいております。

どれも、本格的な仏画でありながら、比較的簡単に描けることと、ほとけさまと向き合えることを考慮に入れて制作されております。仏画の修練のような難しいものではなく、仏像のイラスト描きのような安直なものでもない、「写仏」の“行”のための用紙になっております。きっと、日常では味わえない、心地よい体感を得ていただけるものと思います。

奈良墨 と 奈良あかしやの筆

奈良は我が国の墨の発祥の地と言われており、いまでも本格的な書道墨のほとんどが奈良で生産されています。

奈良は我が国の墨の発祥の地と言われており、いまでも本格的な書道墨のほとんどが奈良で生産されています。

當麻寺中之坊の写仏では、奈良「錦光園」の奈良墨を使用しております。

また、墨と並んで筆も奈良の特産品として知られています。

當麻寺中之坊の写仏では、奈良「あかしや」の筆を使用しております。

書家・森大衛氏の文字で「導き観音 當麻寺中之坊」の文字が入っており、記念品としてお持ち帰りいただくことができます。 2回目以降、この筆をご持参いただくことで、参加料金が変わりますので、大切にお使いくださいませ。

絵天井の下で

當麻寺 中之坊の「写仏道場」は「昭和の天井絵」「平成の天井絵」で飾られています。

當麻寺 中之坊の「写仏道場」は「昭和の天井絵」「平成の天井絵」で飾られています。文化勲章・前田青邨画伯をはじめとする近代の巨匠画家や、上村淳之画伯、中島千波画伯、絹谷幸二画伯といった当代を代表する有名画家の方々が、一人一枚ずつ奉納された絵画およそ150点で飾られています。

中には俳優・片岡鶴太郎氏の墨彩画や書家・森大衛氏の書作など幅広い作品も加わっており、たいへん見ごたえがあります。

このような貴重な作品を頭上に仰いで「写仏」を行える環境は他に類を見ません。

※ 写真は座卓ですが、イス席は20席以上あります。

> 写佛道場についてのご注意

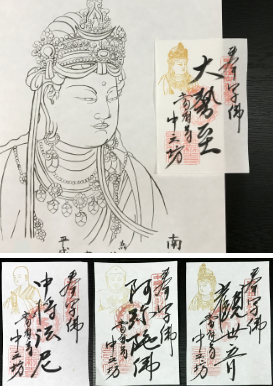

「納経」ご朱印

ご朱印はもともと「納経」といい、写経を納めた証として寺から授与されたものでした。

ご朱印はもともと「納経」といい、写経を納めた証として寺から授与されたものでした。当坊では、写仏をされたほとけさまのご朱印の授与を受けられます。ご希望の方は写仏の受付の際または終了後に中之坊納経所にてお受けください。

左肩にそれぞれ描き写されたほとけさまの御尊影が金印で押されます。

揮毫は、それぞれが描かれた写仏用紙のほとけさまのご尊名となります。

阿弥陀如来:「阿弥陀佛」

観音菩薩 :「観世音」

勢至菩薩 :「大勢至」

導き観音 :「導き観音」

弥勒仏 :「弥勒佛」

中将姫 :「中将法尼」

弘法大師 :「遍照金剛」

冥加料:500円

- ・受 付 : 随時(9:00-17:00(受付は15:00まで))

・参加費 : 中之坊入山拝観料(大人500円/小人250円)+用具・用紙代1500円

(写仏筆、写仏用紙(半身)1点、基本稽古用紙1点、タオルが付属)

・注 意 : ご愛用の筆は持ち込み可能です。

ただし、市販の写仏・写経用紙の持ち込みはできません。

・その他 : ご自宅で写仏されたい場合は、用具・用紙を配送いたします。

メール・またはフォームでお申し込みください。 -

2回目以降の方は別に規定があります。

2回目以降の費用

- 筆を持参される場合:拝観料500円をお納めいただいた後、写仏用紙は必要に応じてご購入下さい(700円~)。

- 筆を持参されない場合:中之坊入山拝観料(大人500円/小人250円)+用具・用紙代1500円で、写仏筆、写仏用紙(半身)1点、基本稽古用紙1点、タオル、がついています。写仏用紙(全身)の場合は+300円です。

- 筆・用紙を持参される場合:参加費は中之坊入山拝観料(大人500円/小人250円)のみです。ただし、市販の写仏・写経用紙の持ち込みはできません。